何年前のことだったか、グランド・セントラル駅とタイムズ・スクエアを結ぶシャトルに乗ったときのこと、駅に入って来た車両に目を見張ったことがあります。いつも見慣れたステンレスの四角い箱でなく、車両がバラの花にくるまれていたのです。

↓中に入ってみると、はたまた花畑。

バラの車両は、アメリカのファッション・ブランド、ケイト・スペードのPRでした。

中吊り広告どころか、列車全車両が広告化するインパクト。乗っている時間が短いので、座席は車両の前後にしかないのですが、その座席までがバラに包まれ……↓

ニューヨークの主要地点、グランド・セントラル駅とタイムズ・スクエアを結ぶシャトルは、平日は午前6時から真夜中まで、6両編成の列車2本が、2つの線路を別々に往復運行しています。毎日10万人が利用するということで、乗っている時間はたった90秒ですが、短いゆえに何をすることもできないこの時間は、乗客の関心を一手に引き寄せることができる格好のPR時間です。そこで時々、全6車両が外も中もアーティスティックな広告で包まれる宣伝車と変貌するのです。

デザインは、水玉模様、ヒョウ柄、タータンチェックなど車両ごとに異なっていたのですが、花畑車両に夢中になって、ほかの車両の写真を撮るのを忘れました。

でも、Youtubeに動画があるのを見つけました。それがこちらです。

TS/GC Shuttle Trains With “Kate spade” and “Bullet Train” Banners

改札機や階段までがドレスアップ↓

そして、こちらは、イギリスの高級ファッション・ブランド、アレキサンダー・マックィーンの宣伝車両です。使われているのは、アメリカのファッション・フォトグラファー、スティーヴン・マイゼルの写真です。↓

シャトルの車両がファッション・ショーのキャットウォークに。

使われていたのがカラー写真だったら、まるで乗客に囲まれて満員電車の中にいるみたいだったかもしれません。

次にいつどんな宣伝車両が出現するのか、シャトルに乗るのが楽しみです。

こうしたPR車両は、ブランド・ストーリーを消費者に伝える商業アートの一例です。アーティスティックな視覚的コミュニケーションは、いろいろなところで見かけます。

さて、シャトルが発着する駅の一つ、グランド・セントラル駅ですが、シャトルのほか、4、5、6、7番の地下鉄とメトロ・ノース鉄道の3本の路線も乗り入れています。1913年にオープンしたこの駅は、星座の輝くドーム状の高い天井、大理石の階段やアーチ型の大きな窓、天井からつり下がるレトロなシャンデリア、チケット売り場の真鍮の柵、総合案内所のクラシックな金時計などが、いにしえの映画に出てくるヨーロッパの鉄道駅の風情です。↓

↓奥に見えるのがグランド・セントラル駅。壮麗なボザール様式で、国定の歴史的建造物に登録され、世界でもっとも訪問者の多いツーリスト・スポット10のひとつにあげられています。正門の上には、マーキュリー(メルクリウス)、ヘラクレス、ミネルヴァのクラシックな彫刻が。

夏の間は、よく前のパーシング・スクエア広場で、ジャズやR&Bなどのコンサートが開かれます。

2023年には、ロングアイランド鉄道が延長・接続し、グランド・セントラル駅のさらに下に、グランド・セントラル・マディソン駅ができました。上部にあるグランド・セントラル駅とは趣を変え、モダンで整然とした美しい駅です。

この新しい駅は、2024年、ユネスコにより「世界で最も美しい旅客駅」部門のヴェルサイユ・インテリア賞を受賞しました。アメリカ工学技術者・建築家協会(Engineers and Architects of America)からも「世界で3番目に美しい駅」として選出されています。

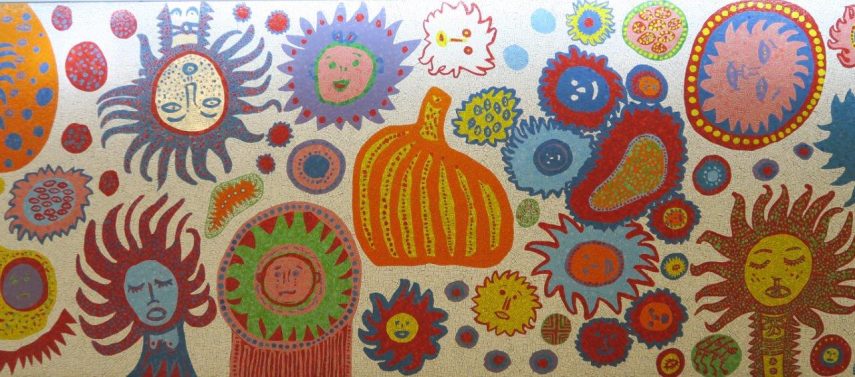

長いコンコースには、国際的に有名なふたりの女性アーティスト、草間彌生とキキ・スミスの作品が華々しく飾られています。こうした駅構内にあるアートは、ニューヨーク都市圏の交通網を運営するMetropolitan Transportation Authority(メトロポリタン交通局)の芸術部門、MTAアーツ&デザインによって設置されています。

↓「A Message of Love, Directly from My Heart unto the Universe(愛のメッセージ、私の心から宇宙へ)」と題された草間氏のガラス・モザイク作品は、幅約37メートル、高さ約2メートルの大作で、地下の構内に明るいしぶきをまき散らしているように感じられます。作品には「私の願いは、私の人生のすべてをかけて、このビジョンをニューヨークの人々に届けることです」というメッセージが添えられています。

↓よく知られた草間氏のドット模様のカボチャを見つけました。

↓一方、キキ・スミスの作品もガラス・モザイクで、4作品設置されています。こちらは、「Water’s Way(水の流れ)」という題名の作品で、キラキラ輝く澄んだ水の流れが描かれています。

構内にはデジタル・アート作品も展示されています。ただ動きだけが持続して、音声のない摩訶不思議な視覚空間に、思わず時間を忘れて見入ってしまいます。

↓こちらは、古代の神話、SF、ポップカルチャーをテーマに版画、彫刻、ビデオ・インスタレーションなどを手がけるアメリカ人アーティスト、ジョナサン・モナハンの作品、「Gilded Passage(金箔貼りの通路)」です。

「ボーザール装飾と交通の永久運動から着想を得たこの作品は、日常の通勤を“時間を超えた神話的な通過儀礼”として再解釈し、懐旧、未来の想像、神話的な生物を融合させています」とMTAアーツ&デザインは解説しています。あいかわらず、芸術作品の解説は、よくわかるような、わからないような。

目の前にユニコーンがゆっくりと通り過ぎていく幻想的な世界が拡がっていきます。ユニコーンがヘッドフォンを付けているのに注目。

Jonathan Monaghan – The Gilded Passage

↓そして、こちらは、ブルックリンを拠点にビデオやデジタル・アニメーション分野で活躍するアメリカ人アーティスト、ショーン・カポネの「Grand Central Complication(グランド・セントラルの喧騒)」

5つのスクリーンにまたがる壮大なパノラマ・アニメーションです。

MTAアーツ&デザインの解説を借用すると、「アーティストは、駅コンコース自体を巨大な時計仕掛けの装置として想像していますが、その動力源は機械システムや運行ダイヤではなく、咲きほこる生物形態的な形です。アルゴリズム3Dとデジタルシミュレーション・ソフトウェアを使用して作成されたカポネのプロジェクトは、モダニストの幾何学的抽象美術の歴史と、マキシマリストのネオ・バロック的過剰美学を想起させます」ということです。

咲き乱れる花々、太陽の光線、光り輝くネオン、摩天楼のスカイライン、回転する歯車、ありとあらゆるパターンと色彩がてんでんばらばらに、あるいは連動して動き続け、「グランド・セントラルの喧騒」と名付けられている通り、人々が行き交い、列車が次々に発着していく、メトロポリスの中心のエネルギッシュな様子を活き活きと表現しています。まさに「百花繚乱」ということばがぴったりの作品です。

Sean Capone – Grand Central Complication

グランド・セントラル駅及びグランド・セントラル・マディソン駅は、駅の正面玄関を飾るクラシックな彫刻から、最新のデジタル・アートに至るまで、幅広い作品があちこちに展示されています。

MTAアーツ&デザインは、やもすれば無機質で索漠とした公共交通機関の空間のあちこちにアートを設置し、文化的で潤いのある空間を創造しようとしています。

そういえば、東86丁目の駅構内で、甲羅に羽があって飛んでいるカメの絵が壁に描かれているのを見た記憶が鮮明にあるのですが、この駅の近くに30年以上も住む夫妻は、「空飛ぶカメなど気づいたことがない」と言うので、あれは錯覚だったのかはたまた夢だったのか…?

が、自然史博物館の最寄り駅、B、C線の81丁目の駅には、見まがうことのないカメのモザイク画があります。↓

絶滅の危機に瀕しているガラパゴスゾウガメです。写真ではよく見えませんが、向こう側には、やはり絶滅危惧種のアオウミガメが。

↓自然史博物館にふさわしく、シーラカンスも壁を泳いでいます。

↓こちらは、ティラノサウルス・レックスの影とカメレオン。絶滅した動物は灰色で、現存する動物はカラーで描き、進化と適応を対照させています。

ほかにも、ハチドリ、アンモナイト、ワニ、コウモリ、カンガルー、ジャガー、テントウムシなどなど、様々な生き物(あるいは死滅した生き物)のモザイク画が駅中に散りばめられています。

この駅のアートワークは、MTAアーツ&デザインのデザイン・チームと自然史博物館の共同制作です。古いことわざにちなんだ「釘1本がないために(For Want of a Nail)」というタイトルがつけられており、すべての生物や現象がどのようにつながっているかを考えさせる機会を提供しています。

↓階段を下りていくと、地球の核へとつながります。

MTA Arts & Design

↓こちらの階段を降りると、宇宙の彼方へ。

MTA Arts & Design

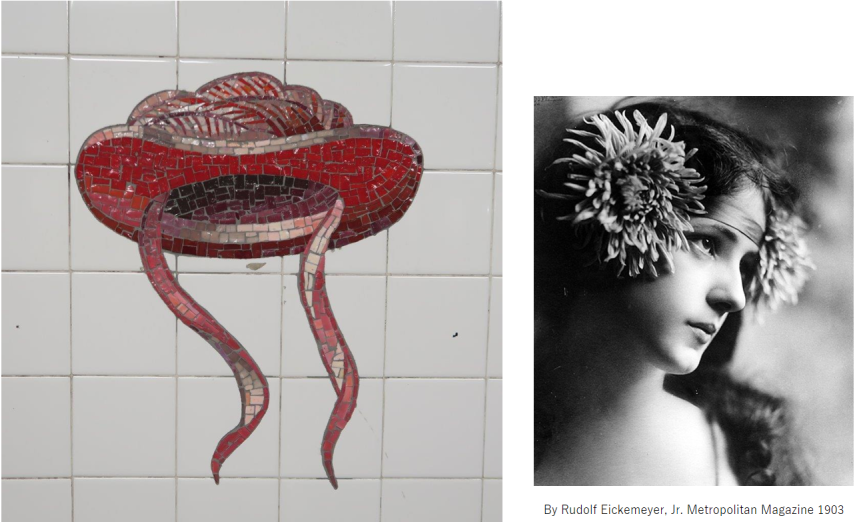

さて、打って変わって、R線、W線の23丁目駅には、120もの帽子のモザイク作品がプラットホームに沿ってずらりと並んでいます。

イギリスに生まれ、ニューヨークで活躍したグラフィック・アーティスト、キース・ゴダードの「Memories of Twenty-Third Street(23丁目の記憶)」です。この駅の周辺にゆかりの深い著名人が実際に着用した帽子を再現したものです。

モザイクであれど、インターアクティブ。帽子の下に立って、あたかも被っているように写真を撮ることができます。(奇術師フディーニの帽子だけは、宙に横たわったまま浮かばなければ被れませんが)。物理学者のキュリー夫人の帽子があるということなので、探したのですが、どうも見つからず……。

↓中には、アメリカで資本主義が急速に発展し、鉄鋼王カーネギーや石油王ロックフェラー、鉱山王グッゲンハイムなどの大富豪を生んだ金ぴか時代に一世を風靡したスーパーモデル、イヴリン・ネズビットの帽子も。

イヴリン・ネズビットは、夫が数百人の観客の目前で、有名な建築家、スタンフォード・ホワイトを嫉妬から射殺し、歴史に残るスキャンダル事件を起こしたことで有名です。

また、「赤毛のアン」の著者、ルーシー・モンゴメリは、だれかとは知らないまま、ネズビットのこの写真をアン・シャーリーのモデルに使ったということです。

↓そして、こちらはサダキチ・ハートマンの被っていた帽子。

サダキチ・ハートマンという名前は初めて聞くので、調べてみると、大政奉還のあった1867年に長崎の出島でドイツ人商人の父と日本人の母の間で生まれ、ドイツで教育を受け、アメリカに移って、文芸・美術・演劇の批評家、詩人となった人物で、作家のオスカー・ワイルド、作曲家のフランツ・リスト、詩人のホイットマンやマラルメ、俳優のチャップリンなどと交遊を持ったということです。奔放な人生を送ったのでしょう、「ボヘミアンの王」と呼ばれたそうです。

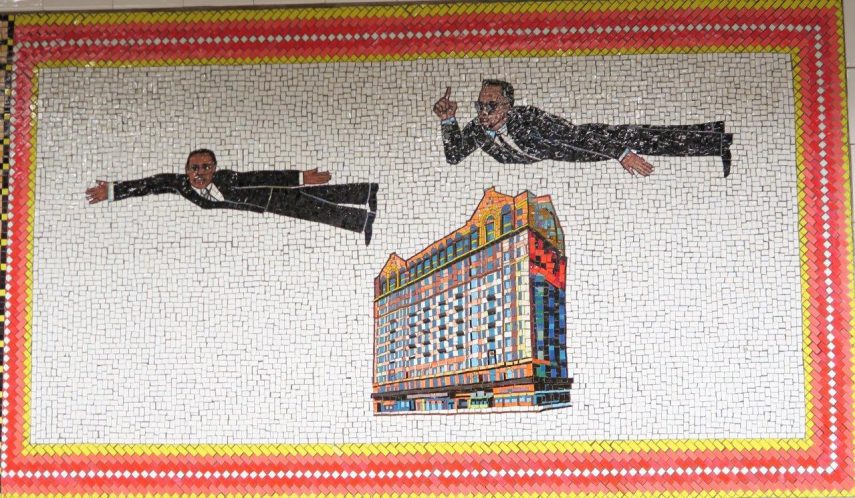

125丁目、ハーレムの中心にある、2番、3番路線の地下鉄駅には、ハーレムで生まれたアーチスト、フェイ・リングゴールドのモザイク壁画が飾られています。タイトルは、「Flying Home: Harlem Heroes(故郷への帰還:ハーレムの英雄たち)」――ハーレムと深い関係のあるアフリカ系アメリカ人と建築物が描かれています。みんな、とても気持ちよさそうにのびのびと空中を泳いでいます! それぞれ、アフリカ系アメリカ人の社会に大きく貢献した人物ばかりです。

制作者のリングゴールドは言っています。「私はこの人たちがみんな大好きで、その思い出をシェアしたいと思いました。ハーレムの一部だったすばらしい人々を、コミュニティの人々、そしてただ通りかかった人々にも、垣間見てもらいたかったのです。ハーレムが何を産み出し、何にインスピレーションを与えたのかを、気づいてもらいたかったのです」

↓こちらは、作家のカウンティ・カレン、ラングストン・ヒューズ、ジェームズ・ボールドウィン、ゾラ・ニール・ハーストン。下にある建物は、アフリカ系アメリカ人の歴史、文学、文化ジャンルの書籍を多く所蔵するショーンバーグ図書館です。

↓こちらは、黒人の公民権運動の穏健派指導者、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアと、急進的な黒人解放運動の指導者、マルコム・X 。下にある建物は、「ハーレムのウォルドルフ・ホテル」として知られた歴史的なホテル・テレサ。1913年に建てられたこのホテルは、当初は白人客しか泊まれませんでしたが、のちにオーナーが黒人に代わり、人種差別を撤廃。宿泊者には、ボクサーのモハメッド・アリ、ミュージシャンのルイ・アームストロングやレイ・チャールズ、デューク・エリントン、キューバのカストロ大統領などがいます。国定の歴史的建造物に登録され、現在はオフィス・ビルになっています。

↓アフリカ系アメリカ人の公民権運動の指導者、尊敬するメアリー・マクロード・ベスーンです。1935年に「全米黒人女性評議会(N.C.N.W.)」を設立しました。文字通りにも比ゆ的にも飛んでいます!

ちなみに、この駅のダウンタウン側のプラットホームには、ディナ・ワシントン、シュガー・レイ・ロビンソン、ジョセフィン・ベイカーなどのアフリカ系アメリカ人のアーティスト、画家、スポーツ選手たちが描かれています。ハーレムと切っても切れない仲にある、かの有名なアポロ・シアターも描かれています。

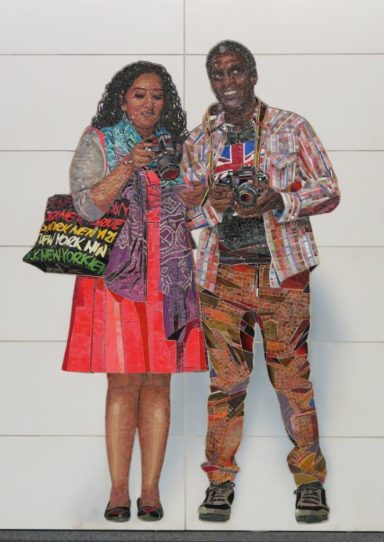

Q線が延長され、2017年に72丁目の駅がオープンしました。ここには、ブラジル出身でニューヨークとリオデジャネイロを拠点に活躍しているアーティスト、ヴィック・ムニスの作品、「Perfect Strangers(まったくの他人)」が飾られています。「ああ、こんな人いる、いる」と思わせるような、どこにでもいそうな人たちばかりです。彼らは足早に歩く人々にまぎれ込んでいます。

↓市井の人々の生活のひとコマを描いたモザイク画は、解説不要。絵がすべてを物語っています。

↓好きな地下鉄アートの一つが、F、Q線のレキシントン通り/63丁目の駅にある、韓国のソウルに生まれ、アメリカで育ち、ニューヨークで活動するアーティスト、ジーン・シンの作品です。「Elevated(高架)」と題される作品は、二番街の三番街の高架線路を列車が走っていたころの空と、その時代、どんどん移り変わっていく地域に住んでいた人々をモザイクで表しています。どことなくなつかしい雰囲気がするのは、過ぎ去った過去に生きる人たちだからかもしれません。

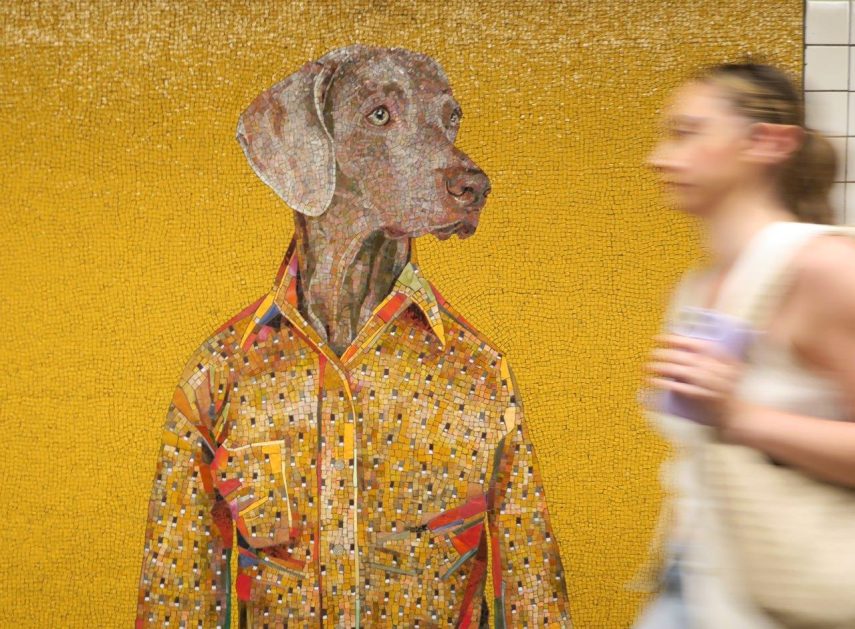

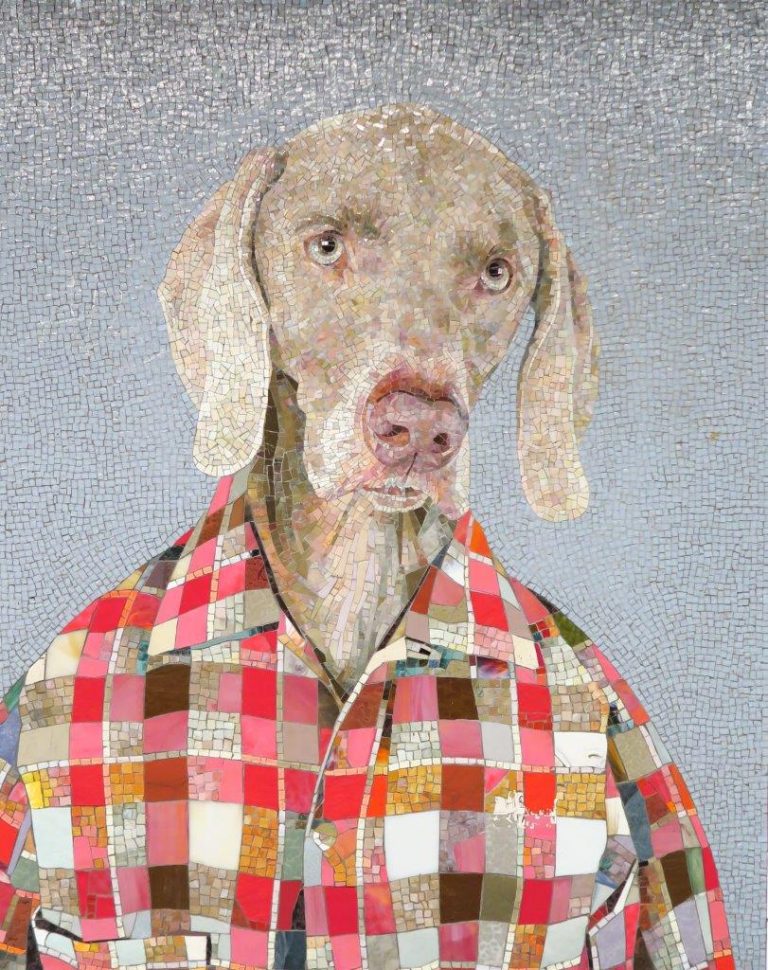

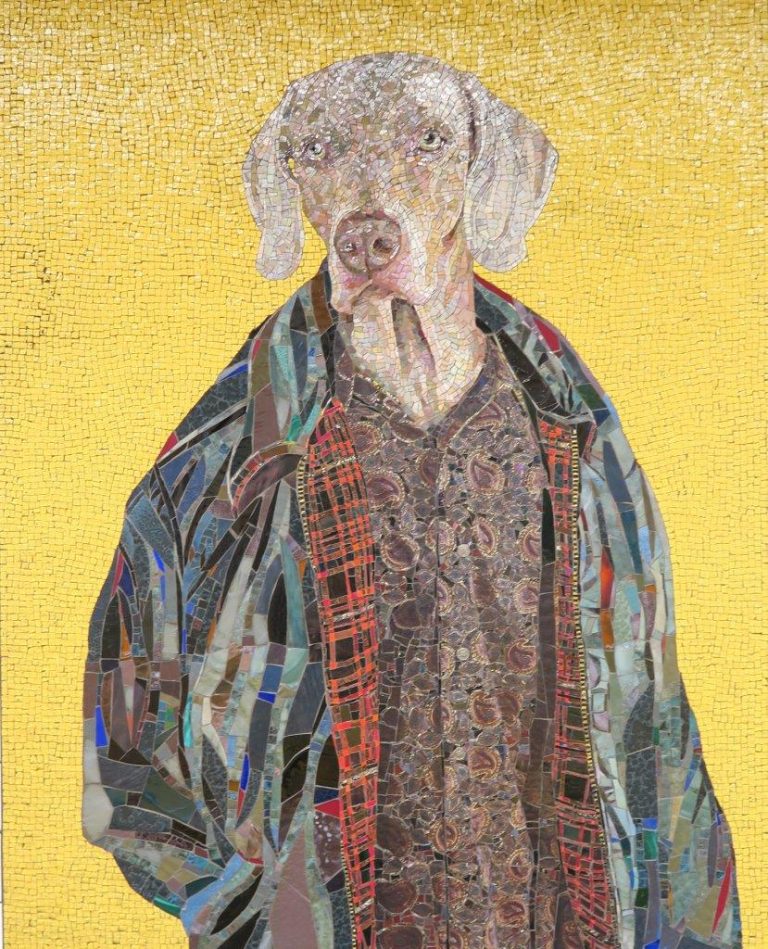

そして、F、M線の23丁目駅にあるのは、ユーモラスな犬のポートレート。アメリカ人アーティストのウィリアム・ウェグマンの作品です。「Stationary Figures(静止した像)」は、彼の2匹の愛犬のポートレートをもとにした11点のガラスモザイク・パネルで構成されています。

このプロジェクトについて、ウェグマンは次のように語っています。「個々のキャラクターのポートレートを作りたかったのです。プラットホームで隣に立っているような人々です。そこで、犬にはファッション性の高いものは避け、ごく普通の服を着せたのです」

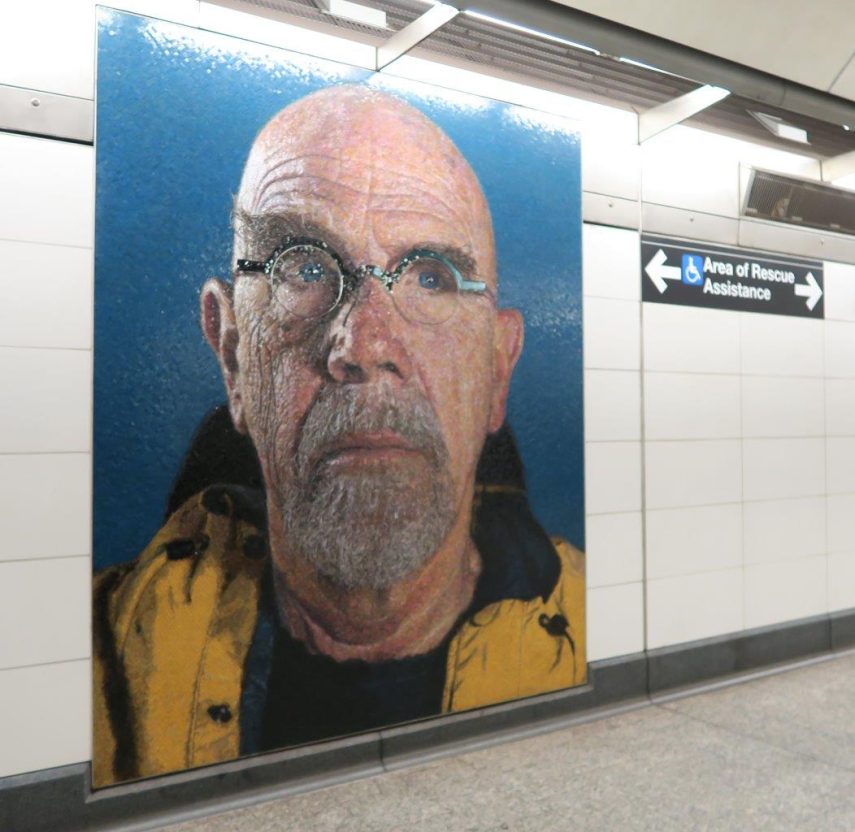

そして、Q線の86丁目駅には、実在の“人間”のポートレートが設置されています。よく知られたアメリカ人画家、ヴィジュアル・アーティストのチャック・クローズによる「サブウェイ・ポートレート(地下鉄の肖像)」です。10点はモザイク、2点はセラミック・タイル、合計12点の大型ポートレートが飾られています。

クローズは、首から下を麻痺する重傷を負いましたが、リハビリにより腕の運動機能を回復させ、両手を使って筆を持ち、制作を続けました。彼は写真とキャンバスにグリッド(碁盤目)を配置し、ひとマスごとに写真からキャンバスに複製していくという手法を使って作品を描いています。

クローズはNYタイムズのインタビューでこう語っています。「都市の豊かさは、多様な文化が融合することにあります。そして、私の芸術の豊かさは、絵を構築する方法にはどんなに様々なものがあるかを気づかせることにあります」

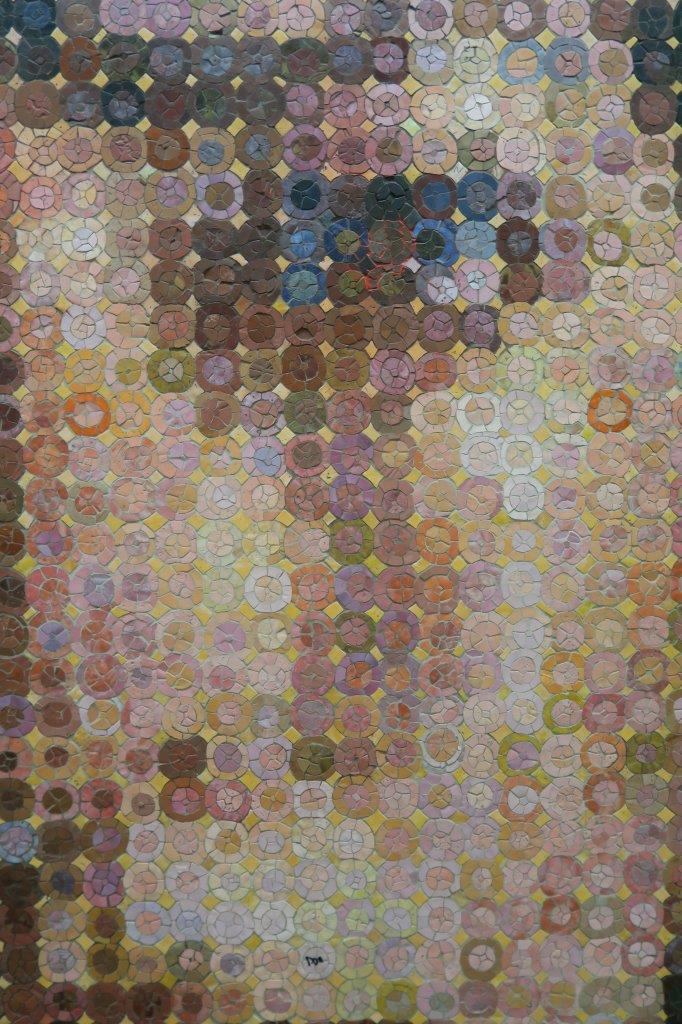

↓モザイクのポートレート。離れて見ると、全体像がはっきりとわかります。

↓近づいていくと、個々のモザイク・ピースが浮き立って、全体像がわからなくなります。

けれど、画面から離れるから離れるほど、形が見えてきます。無数に集まった色の集合で形が見えるのです。

↓接近してみれば、見えるのはモザイクのピースだけ。クローズは、幼いころおばあさんがキルトを作っていたことを覚えていると言っていますが、これは、キルトのフラワーガーデンというパターンに似ています。

↓こちらは、自画像。駅構内にあるのは、すべて3メートル近い大きなポートレートです。

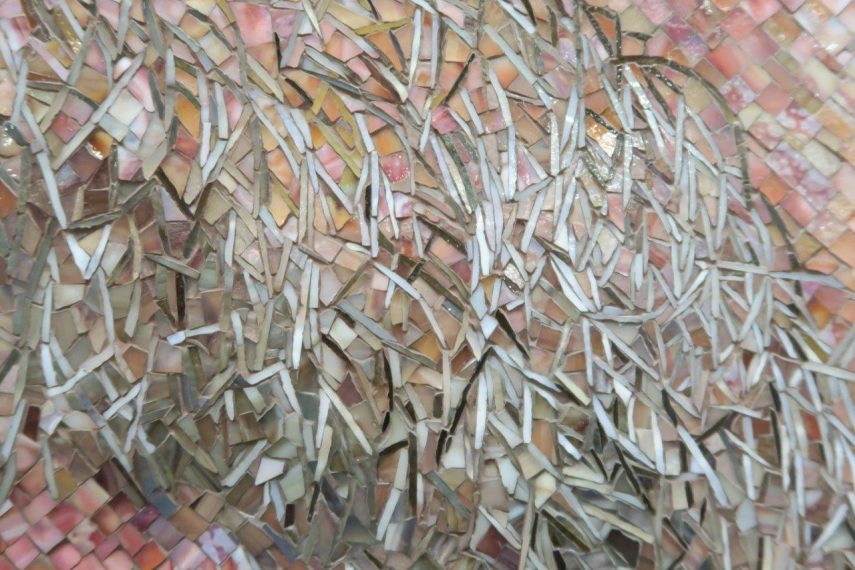

↓近寄ってみると、細部がすべて細かいピースで構成されていることがわかります。

さて、シャトル線に舞い戻って、もう一つの発着駅、タイムズ・スクエアですが、ここには、N、Q、R、S、W、1番、2番、3番、7番線が乗り入れ、また、ポート・オーソリティ駅とも地下道でつながっていることから、A、C、E線も乗り換えが可能で、しかも、ブライアント・パーク駅とも地下道でつながっているので、B、D、F、M線にも乗り換えが可能なことから、迷路のような複雑な構造で、実に大勢の人が通過します。

タイムズ・スクエア駅には、たくさんのアートが散在していますが、何といっても、もっとも有名で、もっとも目立つのが、ポップ・アートの巨匠、ロイ・リキテンスタインの「Times Square Mural(タイムズ・スクエアの壁画)」でしょう。↓

↓奇抜で異世界的な、着ることのできる布彫刻、「サウンド・スーツ」で知られるアメリカ人アーティスト、ニック・ケイヴの作品、「Each One(一人ひとり)」は、タイムズ・スクエア駅とブライアント・パーク駅を結ぶ乗り換え通路で繰り広げられています。モザイクとビデオで構成され、ビデオは、11台のスクリーンでカラフルなサウンド・スーツを身に着けたダンサーを映し出しています。(なぜか、なまはげを思い起こして仕方なく……)

「Every One(みんな)」と「Equal All(だれもが平等)」というタイトルの作品が追加されることになっており、ケイヴの3部作が完成すれば、総面積が約420平方メートルとなり、MTAにとって最大級のモザイク・プロジェクトとなります。

↓一方、タイムズ・スクエアとポート・オーソリティの2駅を結ぶ連絡通路に設けられたモザイク作品は、新年を祝う人々がテーマです。シカゴ出身のアメリカ人画家、ジェーン・ディクソンの「レベラーズ(お祭り騒ぎをする人たち」です。ともすれば、長い長い通路を歩くのに嫌気がさしたくもなるのに、楽しそうにお祝いをしている人たちを見ると、元気をもらえそうな気がします。↓

↓タイムズ・スクエア駅も、グランド・セントラル駅同様にあまりにたくさんアートがあって、すべて紹介するわけにはいかないので、次は、主要駅の一つであるフルトン・ストリート駅へ。西側の南北を走る路線と、東側の南北を走る路線がここで交わり、交通の要所となっています。ここにはアトリウムに巨大なアートが吊り下げられています。ケーブル、ロッド、アルミニウムパネルなどで構成された作品、「Sky Reflector-Net(空の反射ネット)」です。光アーティスト兼デザイナー、そしてガラス彫刻家でもあるジェームズ・カーペンターが主宰するデザイン事務所が、建築、工学、材料科学など多分野の連携によって生み出した巨大な“彫刻”です。見上げると、空に流れる雲や輝く太陽、夜になると月や星が見え、美しく、しかも機能的。自然光を取り入れ、エネルギー消費を3割削減しています。

そして、こちらは、7番線を延長してできた比較的新しいハドソン・ヤード駅。周辺の地域は、MTAと市の都市計画局による都市再開発事業が行われており、商業施設や文化施設が次々に建てられています。

NY市の地下鉄駅は、地表から平均して12~15メートルほど地下にあるのに、ここは38メートルも地下にあり、エスカレーターも特別長いのです。が、その頭上には、美しいモザイク作品が拡がっています。シアトル出身のアメリカ人繊維アーティスト兼デザイナーのゼノビア・ベイリーの「Funktional Vibrations(機能的振動――funkをfunctionalにかけている)」です。大学で民族音楽学を学んだという異才のアーティストですが、作品から音楽が聞こえてくるような気がするのは、そんな背景があるからかもしれません。

↓アーティスティックな駅といえば、ワールドトレード・センター駅を挙げないわけにはいきません。このトランスポテーション・ハブは、地下鉄の12路線とつながっていますが、ハドソン川の向こうのニュージャージー州と海底トンネルでつながるPATH鉄道の駅でもあり、この駅を所有しているのは、MTAではなく、ニューヨーク・ニュージャージー港とその周辺地域の交通インフラを管理・運営しているニューヨーク・ニュージャージー港湾公社(Port Authority of New York and New Jersey)です。

この駅の別名は、Oculus(オキュラス)。ラテン語で「眼」を意味し、円形の天窓を指しています。

実は、今の今まで、クジラのあばら骨がデザインのもとになっていると勝手に思っていましたが、設計した有名なスペインの建築家、サンティアゴ・カラトラバによると、平和を意味する羽ばたくハトをイメージしたということです。なるほど。同時多発テロのあと数年は、このエリアのクリスマス・ツリーには白いハトが飾られていました。自然光を取り入れた明るい構内です。

実は、MTAアーツ&デザインが手掛けているのは、ビジュアル・アーツだけではありません。音楽もプロモートしているのです。年に1度公開審査を行って、ミュージシャンを選んでいますが、審査の開催場所は、ほかでもない、グランド・セントラル駅のターミナル。350ものミュージシャンやグループがMTAのリストに名を連ねています。

MTAの交通システム内の約40か所で、年間1万回を超える公演が実施されています。クラシック、ジャズ、アカペラ、レゲエなど本当にさまざま。アフリカのパーカッションや、インディオの民族音楽の演奏を見かけたことがあります。

↓タイムズ・スクエア駅のシャトルの発着するプラットホーム近くで目にしたロックバンドの公演。構内にとどろくような大音量でボン・ジョヴィのLivin’ On A Prayerを演奏し、多くの人が立ち止まって聞き入っていました。

↓こちらは、よく見かけるシンガーソングライター兼エレクトリック・チェリストのEyeglasses(メガネ)。本職は医学生。人気で、彼のチェロ・ケースにはいつもたくさんのチップが……。

ニューヨーク市内には、470を超える地下鉄駅があります。モザイク、デジタル・アート、グラフィック・アート、写真、彫刻などなど、多様な分野の作品があちこちに飾られていて、どれだけ書いても書ききれません。

2ドル90セントの運賃で観覧することのできる地下鉄アート巡り。壁、天井、階段の下、ベンチの脇、いつどんなところですてきなアートに出会えるか、宝探し的な醍醐味は、尽きることがありません。

地下鉄の駅は、グリーンのポールが目印。アンダーグラウンド・ミュージアムの入り口です。